조회수 56 회

AI 수필 낭송

옥창열

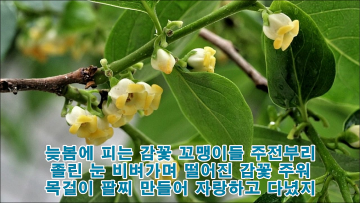

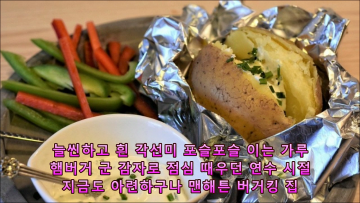

메마른 도시 생활에 염증을 느낄 때면 두고 온 고향을 생각한다. 흰 구름이 두둥실 떠 가는 개울가에 미루나무 몇 그루가 창공을 찌를 듯이 도열해 있다. 긴 잎자루 끝에 매달린 불그레한 잎새들이 봄바람에 쉴 새 없이 살랑댄다.

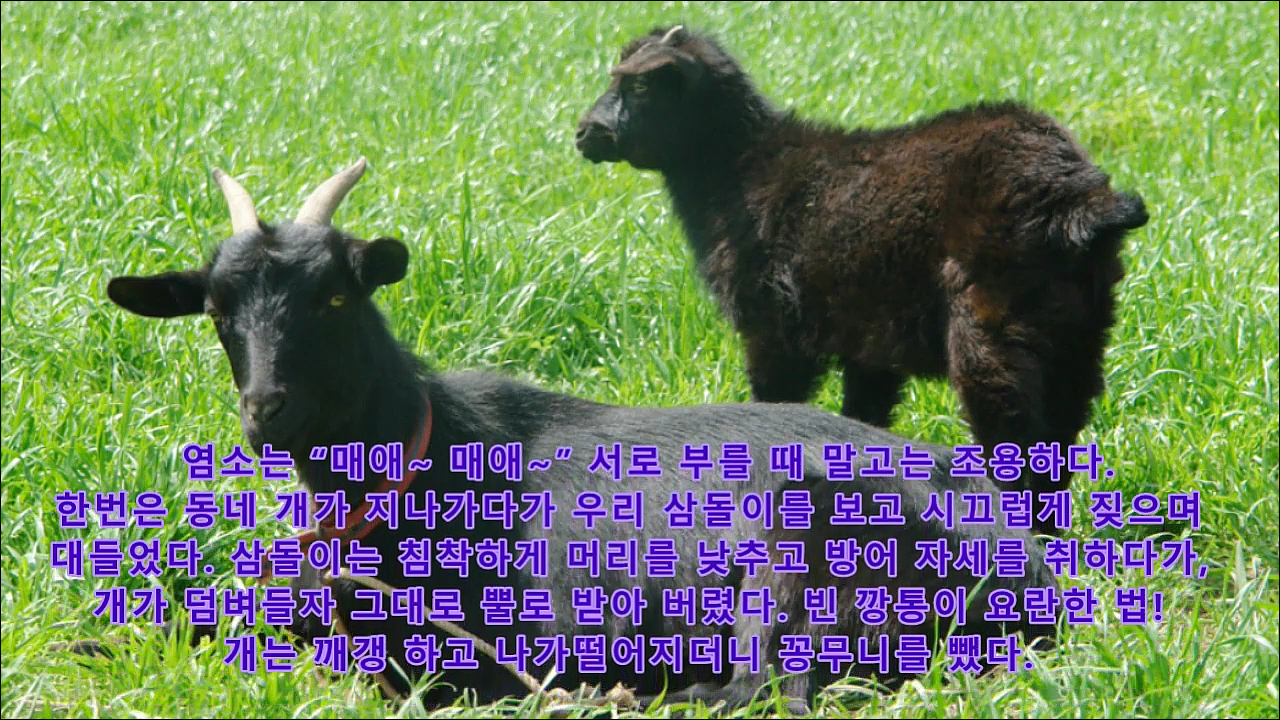

미루나무 아래, 어미 염소는 한가로이 풀을 뜯고, 어린 새끼염소 두 마리가 연한 뿔을 비비며 뛰논다. 머리 위에서는 간지러운 햇살이 쏟아지고 있다. 천국이 따로 없다. 길을 걷다 멈춰 서서 넋 놓고 바라보던, 그 부러운 풍경! 강산이 네 번 바뀐 지금도 뇌리에 또렷이 남아있다.

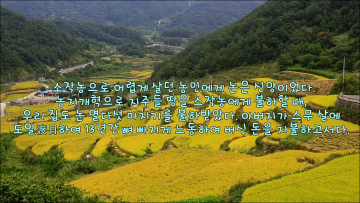

염소는 덩치가 만만하고 온순해서 기르기가 쉽다. 아침에 풀밭에 내다 매어두면 줄 길이가 닿는 써클 안에서 풀을 뜯고, 점심때 한 번 옮겨 매어주면 끝이다. 해거름에 염소를 집에 데려오는 건 방과 후 아이들 몫이다.

우리 집에도 수컷 염소 한 마리를 키웠는데, 동생이 이름을 삼돌이라고 지었다. 식성이 좋아서 풀도 먹고 나뭇잎도 먹고, 심지어 종이도 먹는다. 물을 거의 마시지 않아서인지, 매일 딴딴하고 동글동글한 흑구슬 한 줌씩을 내놓는다.

염소는 “매애~ 매애~” 서로 부를 때 말고는 조용하다. 한번은 동네 개가 지나가다가 우리 삼돌이를 보고 시끄럽게 짖으며 대들었다. 삼돌이는 침착하게 머리를 낮추고 방어 자세를 취하다가, 개가 덤벼들자 그대로 뿔로 받아 버렸다. 빈 깡통이 요란한 법! 개는 깨갱깨갱하고 나가떨어지더니 꽁무니를 뺐다.

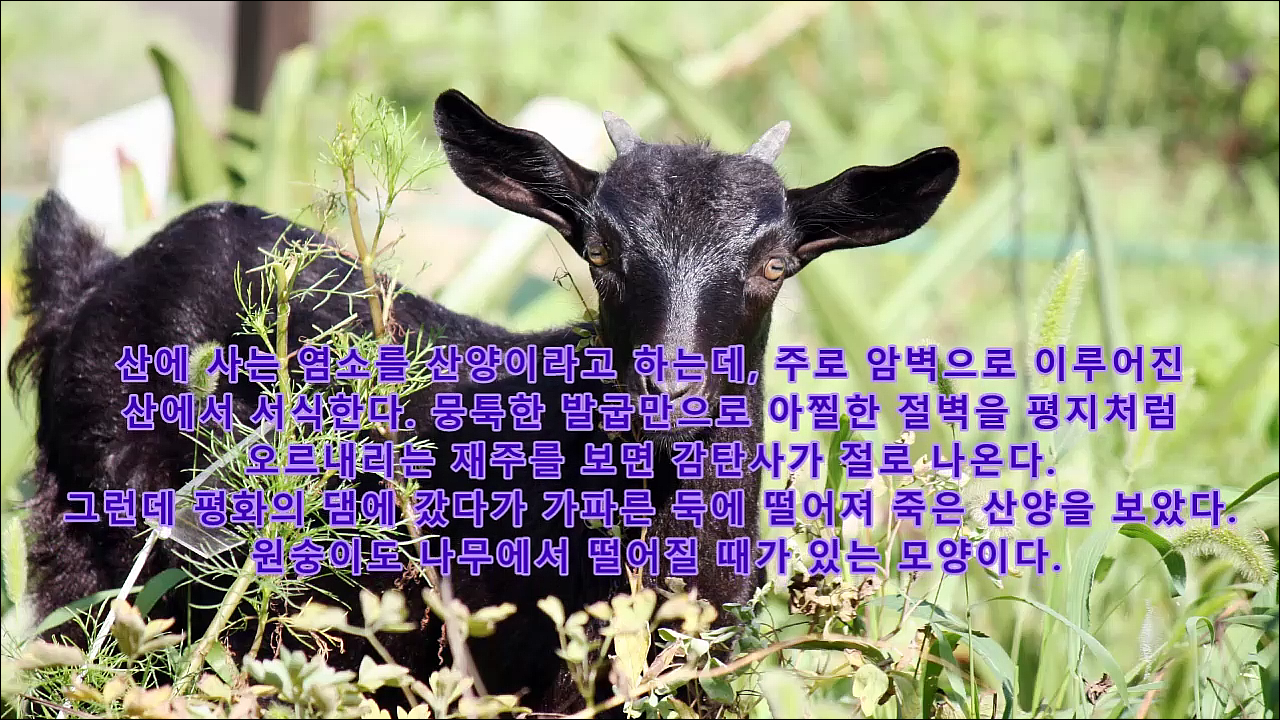

산에 사는 염소를 산양이라고 하는데, 주로 암벽으로 이루어진 산에서 서식한다. 뭉툭한 발굽만으로 아찔한 절벽을 평지처럼 오르내리는 재주를 보면 감탄사가 절로 나온다. 그런데 평화의 댐에 갔다가 가파른 둑에 떨어져 죽은 산양을 보았다. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있는 모양이다.

염소와 양은 모양이 약간 다르지만, 크게 보면 비슷한 동물이다. 둘 다 풀 뜯고 되새김질하는 품이 영락없이 작은 소다.

염소는 거친 산악에서 나뭇잎을 먹고 사는 데 더 적합하고, 양은 넓은 들판에서 풀을 뜯으며 사는 데 더 적합하게 진화했다고 한다. 그래서 세계를 다녀보니, 넓은 목장에서 대규모로 방목하는 경우는 거의 모두가 양 떼였다.

뉴질랜드나 터키에 가면 양털로 만든 이불이나 카펫을 많이 판다. 그런데, 앙고라나 캐시미어 같은 고급 모직물은 사실 양털이 아니라 염소털에서 나온다고 들었다.

객지 생활이 지치고 힘들 때면 떠오르는 고향! 맨 먼저 생각나는 것이 미루나무 아래 뛰놀던 염소들이다. 그 고운 기억을 되새김하며 위안으로 삼는다.

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300