조회수 88 회

옥창열

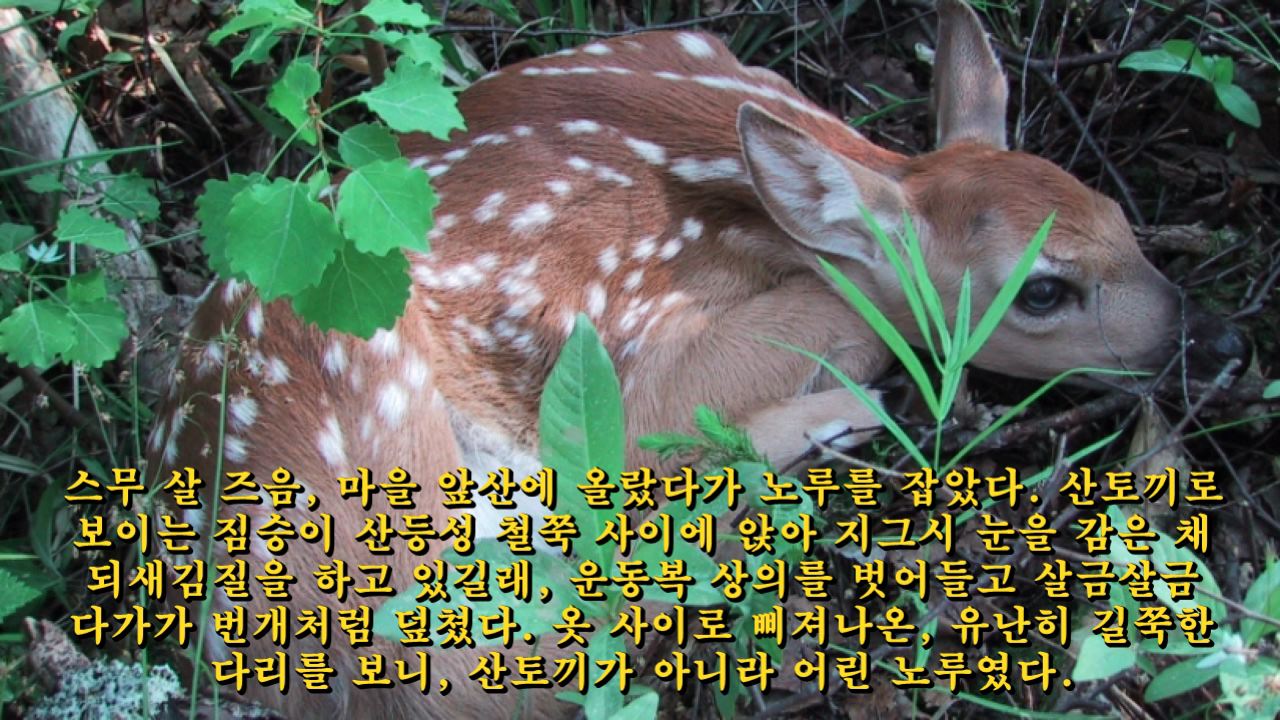

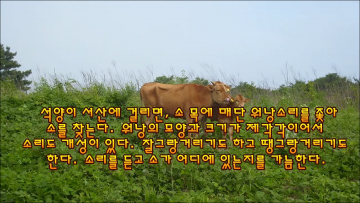

스무 살 즈음, 마을 앞산에 올랐다가 노루를 잡았다. 산토끼로 보이는 짐승이 산등성 철쭉 사이에 앉아 지그시 눈을 감은 채 되새김질을 하고 있길래, 운동복 상의를 벗어들고 살금살금 다가가 번개처럼 덮쳤다. 옷 사이로 삐져나온, 유난히 길쭉한 다리를 보니, 산토끼가 아니라 어린 노루였다.

집에 안고 와서 빈 우리에 가둬놓고, 길러보겠다고 이런저런 연한 풀을 주었다. 그런데 단식 투쟁을 하는지 하루가 지나도록 아무것도 입에 대지 않는다. 젖소 키우는 집에서 우유를 얻어다 대령해 봐도 소용이 없었다.

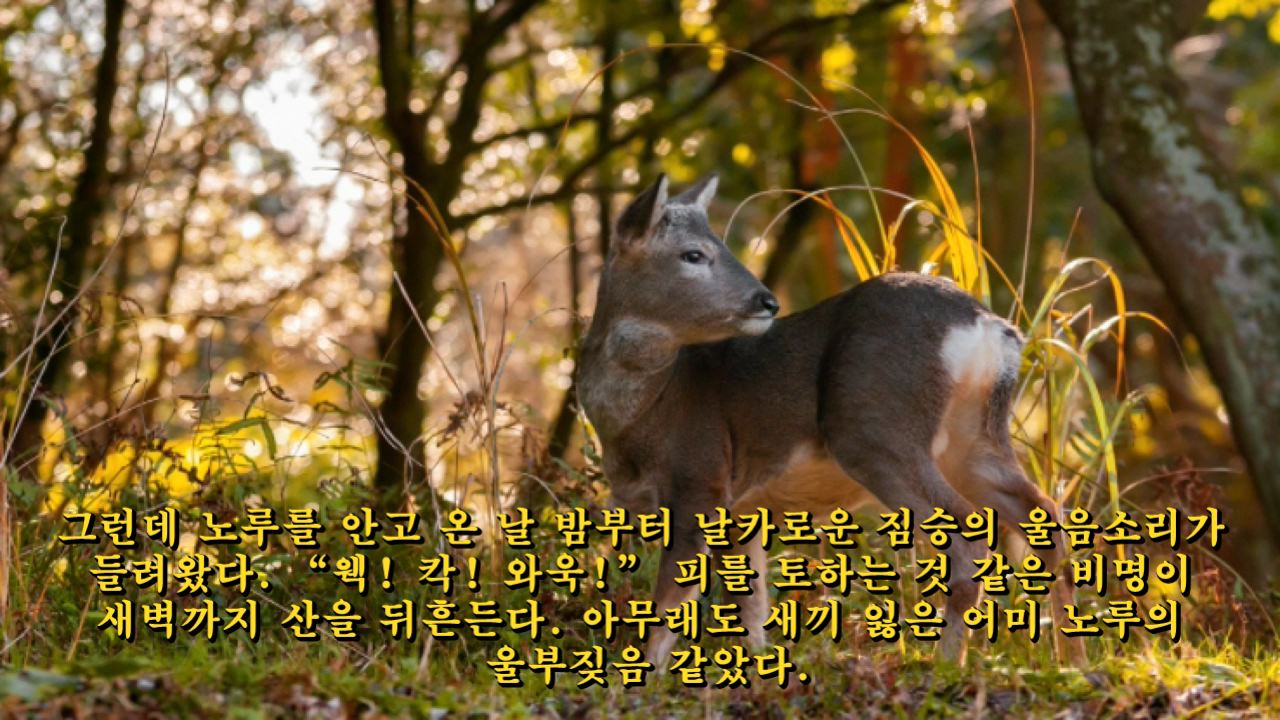

그런데 노루를 안고 온 날 밤부터 날카로운 짐승의 울음소리가 들려왔다.

“웩! 칵! 와욱!”

피를 토하는 것 같은 비명이 새벽까지 산을 뒤흔든다. 아무래도 새끼 잃은 어미 노루의 울부짖음 같았다.

원래 노루는 호러물에 나올 법한, 소름 끼치는 울음소리를 낸다. 청순 외모의 반전이다. 샤라포바가 테니스를 칠 때 질러대는 괴성 같기도 하고, 한 서린 들개의 울부짖음 같기도 하다.

꼬박 이틀이 지났는데, 물 한 방울 입에 대지 않는다. 우유를 강제로 먹여보려고, 버스를 타고 아기 젖병을 사러 갔다. 그런데, 젖병을 사서 돌아와 보니, 노루가 보이지 않는다. 어머니 말씀이, 노루를 잡아 오면 구족이 망한다고 숙모가 난리를 쳐서 아버지가 노루를 산에다 풀어주었다는 것이다.

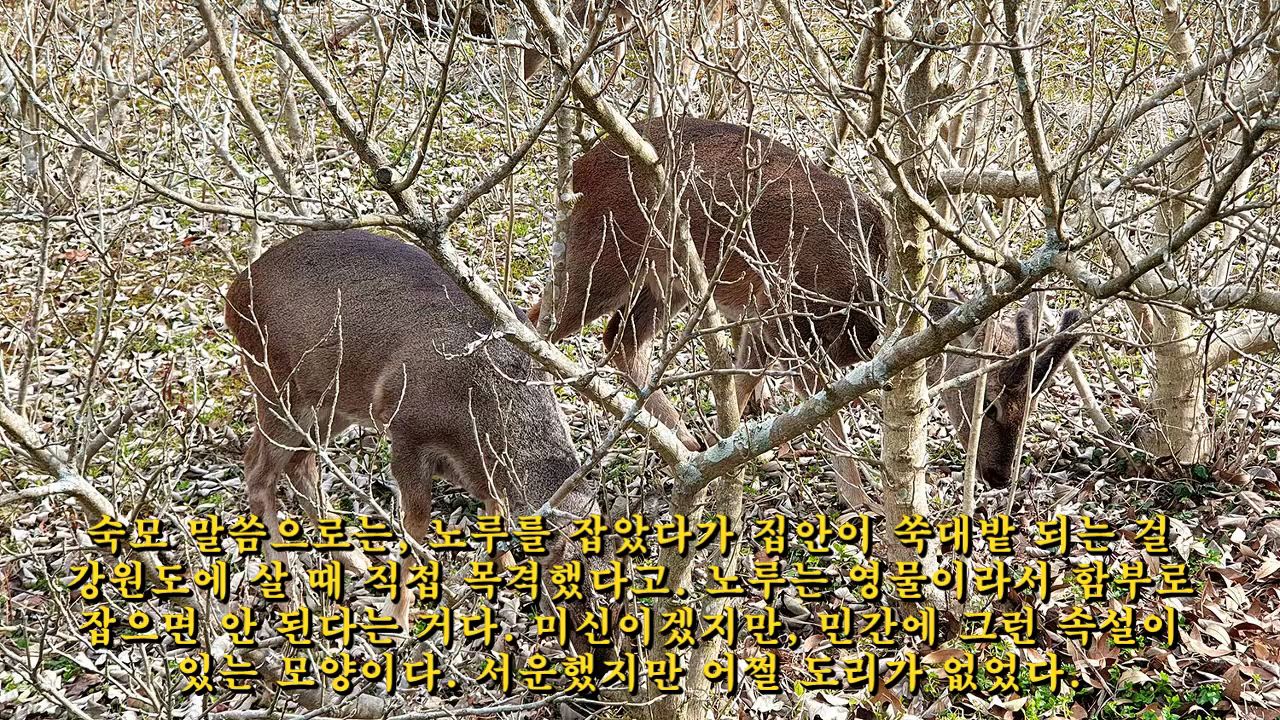

숙모 말씀으로는, 노루를 잡았다가 집안이 쑥대밭 되는 걸 강원도에 살 때 직접 목격했다고. 노루는 영물이라서 함부로 잡으면 안 된다는 거다. 미신이겠지만, 민간에 그런 속설이 있는 모양이다. 서운했지만 어쩔 도리가 없었다.

한번은 동생이 산에 갔다가 큰 개만 한 노루를 안고 왔다. 누군가 쳐둔 덫에 걸려 죽은 걸 땅거미가 질 때까지 기다렸다가 몰래 안고 내려온 것이다. 고기 맛은 질기고 싱겁고 별로였던 것 같다. 요리를 잘못해서 그럴 수도.

노루와 고라니는 둘 다 사슴과로 비슷하게 생겼는데, 노루의 덩치가 두세 배 더 크다. 다래를 따러 깊은 산에 갔다가 송아지만 한 노루가 뛰어가는 걸 본 적도 있다. 야산 관목 덤불에서 후다닥 튀어나오는 건 고라니인 경우가 많다.

노루는 일부일처제로서 만약 짝이 포수에게 잡히면 그 근처를 떠나지 않고 수일간 울며 돌아다닌다고 한다. 내가 길러보려고 헛된 꿈을 꾸었던 노루의 어미도 그렇게 며칠을 애간장을 끓인 건 아닌지 모르겠다.

산짐승은 산에서 살 때 행복하다. 내가 잠시 ‘노루잠에 개꿈’을 꾼 듯하다.

제3 수필집 『워낭소리의 추억』(2021년)에 수록

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300