조회수 65 회

옥창열

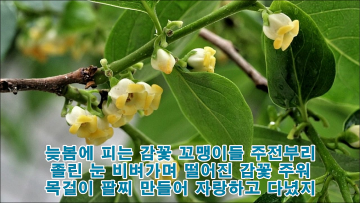

냇가에 보송보송하고 귀여운 털 꽁지를 매단 녀석들이 나타났다. 은색의 하얀 털이 노을에 반짝이면 봄의 개울가는 요정들의 잔치 터다. 이들이 바로 강아지처럼 예쁘다고 버들강아지 또는 버들개지란 이름이 붙은 갯버들꽃이다.

물오른 갯버들 가지를 비틀어 뽑은 껍질로 호드기를 만들어 불던 시절이 있었다. 벗긴 부분을 납작하게 눌러서 삘릴리 시끄럽게 불고 다녔다. 지금은 장난감이 흔해서 그런 놀이도 옛이야기가 되었을 게다.

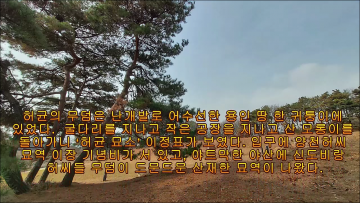

흔히 버들이라고 부르는 버드나무에는 키다리 미루나무 외에도 팔을 하늘로 뻗는 갯버들과 뚝버들, 휘휘 늘어뜨리는 수양버들 같은 종류가 있다. 뿌리에서 많은 가지가 벋어 나와 무리 지어 자란다고 ‘버드’나무다.

버들은 물을 좋아하여 대개 개울이나 호숫가에 터를 잡는다. 봄을 알리는 꽃들이 얼굴 치장에 여념이 없을 때 버들은 물 세수만 하고 가녀린 몸매 하나로 승부수를 던진다. 이름 없는 민초처럼 귀하지 않고 흔해서 더 정겨운 나무다.

썩은 버드나무 원줄기는 캄캄할 때 빛이 나므로 옛사람들은 한밤중에 도깨비불로 착각하기도 하였다. 이 나무에서 뽑아낸 해열 진통제 아스피린은 쥐가 날 때 먹으면 금방 풀리는 신기한 효능이 있어 등산객들의 상비약이다.

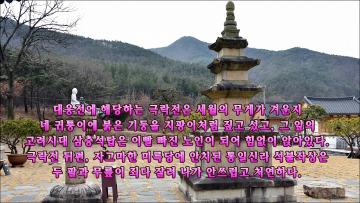

그런데 버들의 좁고 긴 잎과 늘어진 가지는 어쩐지 연약한 여인의 이미지다. 그래서 두보는 이를 두고 ‘외짝문 옆 버들이 보드라워 하늘거리니/열다섯 계집아이의 허리 같도다’라고 노래했고, 김소월은 ‘실버들을 천만사 늘여놓고도/가는 봄을 잡지도 못한단 말인가’라며 탄식했다.

옛사람들은 연인과 헤어질 때 버들가지를 꺾어주면서 가슴으로 사랑을 주고받았다. 버들 류柳와 머물 류留는 발음이 같아서, 좀 더 머물러 달라거나 당신이 떠나도 나는 여기에 머물며 기다리겠다는 마음을 표현했다고 한다.

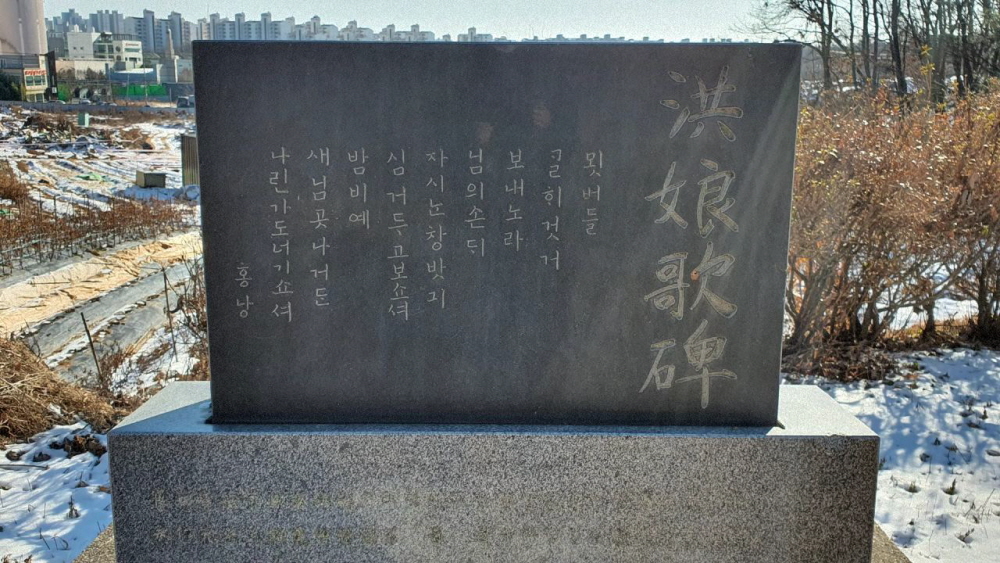

‘묏버들 가려 꺾어 보내노라 임의 손에/주무시는 창밖에 심어 두고 보소서/밤비에 새잎 나거든 날인가도 여기소서’ 함경도 경성 기생 홍랑이 북도평사 최경창과 이별할 때 건넨 시조다. 이별과 관련된 시는 많지만, 이만큼 멋이 살아 있고 낭만적인 작품도 흔치 않다.

그런데 길가의 버들이나 담 밑의 꽃은 누구나 쉽게 꺾을 수 있다 하여 노류장화路柳墻花라 하고, 이들이 어울려 노는 곳을 화류계花柳界라 한다. 막 물이 오르는 버들개지를 만져 보면서 긴긴 세월 우리 곁에 함께 살아오면서 생겨난 의미들을 되새겨 본다.

* 제3 수필집 『워낭소리의 추억』에 수록(2021년)

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300