조회수 132 회

옥창열

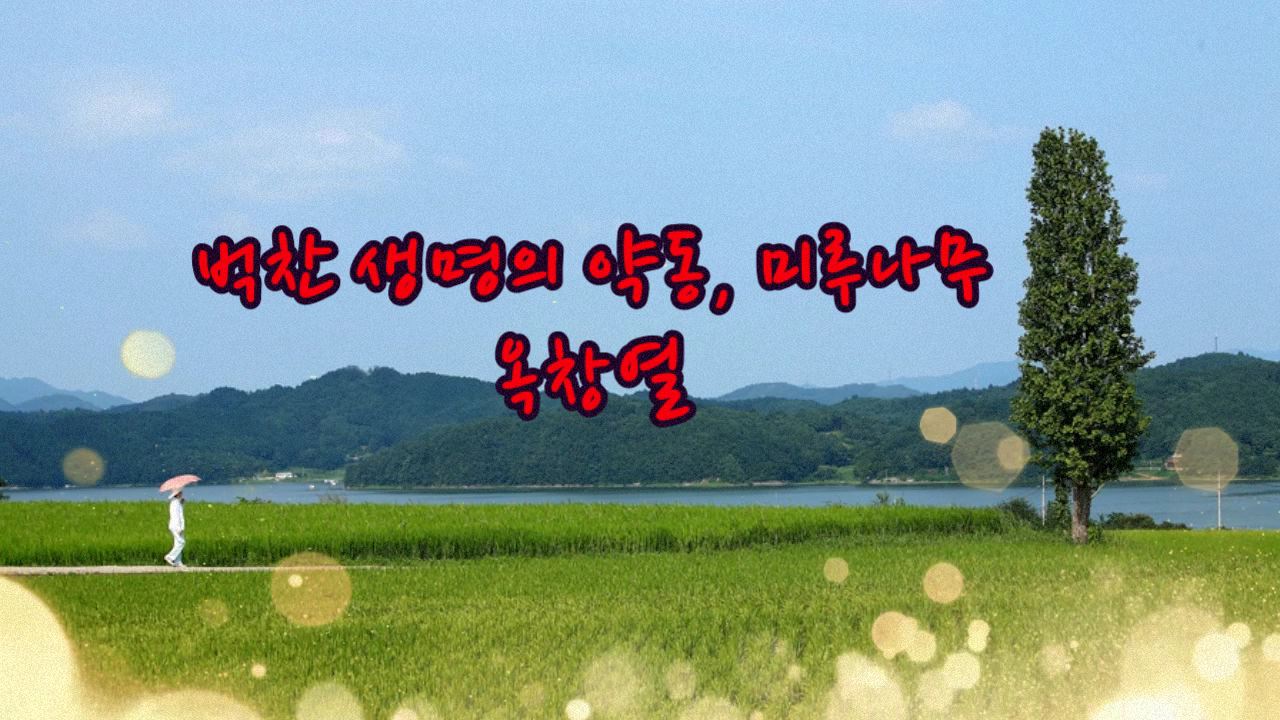

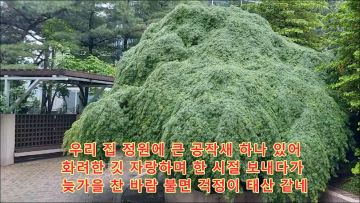

미루나무를 내 고향에서는 바람나무라고 불렀다. 잎자루가 길어서 바람이 불면 쉴 새 없이 흔들리기 때문이다. 흔들리는 잎사귀가 봄 햇살을 받아 눈부시게 반짝이는 모습은 그대로 벅찬 생명의 약동이다.

미루나무는 버드나무 일종이지만, 가지가 휘휘 늘어진 일반 버드나무와는 달리 위로 껑충하게 자라 오른다. 미국에서 들어온 버드나무란 뜻으로 미류美柳나무라고도 한다. 요즘 아파트에 많이 심는 메타세쿼이아 같은 키다리 아저씨다.

우리 뒷집 담 밑에도 미루나무 몇 그루가 기와지붕 위로 훌쩍 고개를 빼 들고 오가는 손님을 맞았다. 대개는 개울가에 우뚝 서서 들판을 굽어보거나 신작로 옆에서 지나가는 차를 향해 손을 흔들었다.

여름이면 나무 꼭대기에 흰 조각구름이 걸려있다가 이내 두둥실 떠오는 먹구름에 자리를 내어 주었다. 한바탕 비가 쏟아부은 뒤에는, 가지 사이에 보금자리를 튼 매미들이 요란한 합창 소리로 동네를 들썩 들었다 놓곤 했다.

모과 향보다 더 짙은 가을이 익어가면, 노란 미루나무 단풍 사이로 아이들이 숨바꼭질하며 놀았다. 지금도 여행길에 미루나무 가로수길을 만나면, 어릴 적 기억이 떠올라 가슴이 콩닥거린다.

언젠가 벌초하러 고향에 들렀는데, 뒷집 미루나무도 신작로를 따라 늘어섰던 미루나무도 보이지 않았다. 나이 들어 병약해진 둥치가 제풀에 넘어져 버렸거나 길이 확장되면서 뽑혀 나간 듯했다.

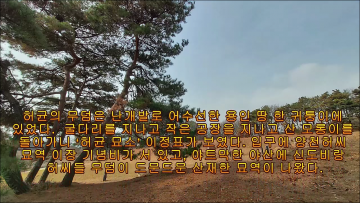

허전한 마음에 터벅터벅 논길을 가로질러 산모롱이를 돌았는데, 거기에 미루나무 두 그루가 모진 세월을 온몸으로 맞으며 우뚝 서 있었다. 한참을 멍하니 바라보며 시간을 되돌려 세웠다.

나무는 가지가 옆으로 퍼지는 만큼 뿌리도 옆으로 퍼진다. 소나무는 가지도 뿌리도 넓게 퍼져 태풍에도 끄떡없지만, 미루나무는 그렇지 않아 장마철이면 곧잘 쓰러졌다. 사람들이 길을 막고 누운 나무를 치우던 기억이 생생하다.

중앙아시아의 카자흐스탄에 가보니, 거기에도 가로수로 미루나무가 많았다. 들판 중간에도 방풍림 삼아 심었는지 저 나무가 드문드문 보였다. 어릴 적 고향 시골 마을로 돌아간 듯 낯익은 풍경이라 놀라고 반가웠다.

그런데 이 나무가 생장이 더 빠르고 오염에 강하다는 이태리포플러에 밀려났다. 지금은 시골 쪽 빼고 도시에서는 볼 수가 없다. 건물을 가리는 큰 키와 덩치 때문일 수도 있다. 어린 시절 추억의 한 페이지가 사라진 듯하여 아쉽다.

제3 수필집 『워낭소리의 추억』(2021년)에 수록

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300