조회수 66 회

옥창열

밤은 영양분이 풍부하다. 5가지 영양소가 골고루 들어있어 어떤 식품 못지않다. 그래서 원래 밥나무라고 하다가 밤나무가 되었다는 말조차 있다. 생김새도 야물딱져서 잘생긴 남자아이를 ‘깎아 놓은 밤톨 같다’라고 한다.

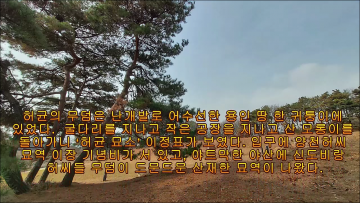

밤나무는 흔하고 친근한 나무로, 한반도 전역에 자생한다. 밤골이나 밤나무골이라는 지명이 무수히 많다. 우리 조상들은 살던 지역명을 따서 아호를 짓는 경우가 많았는데, 율곡栗谷 선생도 아마 밤나무가 많은 밤골에 살았을 것이다.

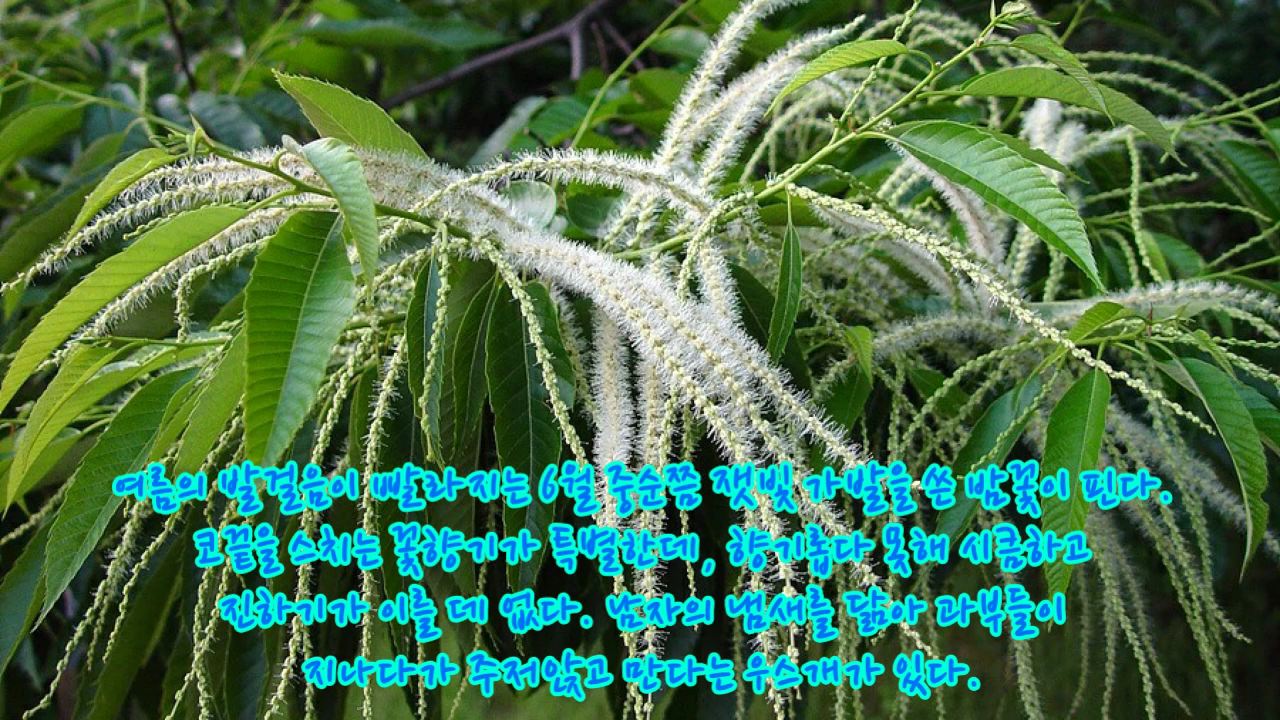

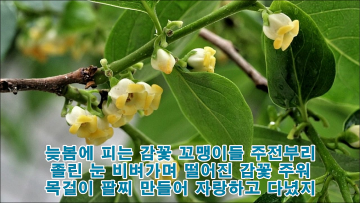

여름의 발걸음이 빨라지는 6월 중순쯤 잿빛 가발을 쓴 밤꽃이 핀다. 코끝을 스치는 꽃향기가 특별한데, 향기롭다 못해 시큼하고 진하기가 이를 데 없다. 남자의 냄새를 닮아 과부들이 지나다가 주저앉고 만다는 우스개가 있다.

김삿갓 전기에는, 단천 땅에서 글을 배운 노처녀 곱단이를 만나 초야를 치르다가 김삿갓이 갑자기 ‘숲은 우거지고 속이 헐거우니/필시 누가 지나간 자취로다’라고 써놓자, 곱단이는 ‘시냇가 버드나무는 비가 오지 않아도 자라고/뒷동산 밤송이는 벌이 쏘지 않아도 벌어지네’라고 화답하며 억울함을 호소한다.

초등학교 시절, 소풍을 가던 곳 중에 부산 시민의 식수원인 ‘법기 수원지’가 있었다. 일제 강점기에 만들어진 거대한 인공 저수지였는데, 삼림욕에 좋은 편백숲과 큰 밤나무들이 있었다. 내 큰누나가 그 아랫마을로 시집을 갔다.

어느 해 가을, 큰누나 집에 갔더니, 이웃 아줌마랑 셋이서 밤을 따러 가자고 했다. 수원지 출입이 금지된 시기였는데, 다른 길로 우회하여 들어갔다. 가지를 흔들면 알밤이 후드득 떨어지기도 하고, 송이째 떨어진 녀석은 꽉 밟고 눌러서 자루에 주워 담았다. 밤톨이 유난히 커서 아기 주먹만 한 것도 있었다.

중국 진나라 때 편찬된 『삼국지』의 마한 편에는 ‘마한에는 굵기가 배만 한 밤이 난다’고 적혀 있다. ‘배만 한 밤’이란 표현이 중국인 특유의 허풍이 아닌가 싶지만, 실제로 우리나라 밤은 세계 최고의 품질이라고 한다.

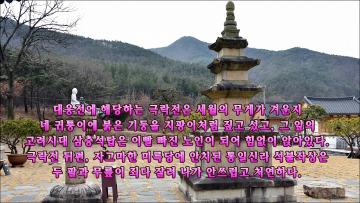

밤은 싹을 틔운 뒤에도 썩지 않고 달려 있다가 나무가 자라 밤알이 달려야만 씨 밤이 썩는다. 그래서, 근본을 잊지 않는 나무로 여겨 조상을 모시는 위패나 신주神主는 반드시 밤나무로 깎고, 밤을 제사상에 올린다고 한다.

제3 수필집 『워낭소리의 추억』(2021년)에 수록

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300