조회수 55 회

옥창열

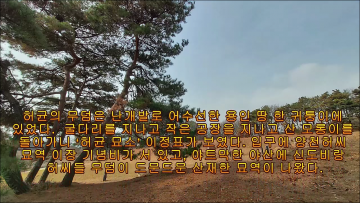

내 고향에서는 길쭉하게 생긴 도토리를 꿀밤, 동글동글하게 생긴 상수리를 동굴이라고 불렀다. 둘 다 참나뭇과인데, 상수리나무는 20m 이상 높이 자라고, 도토리나무는 그 절반 정도 높이까지 자란다.

임진왜란 때 피난길의 선조를 위해 백성이 내온 도토리묵이 선조의 입맛을 사로잡았고, 그 뒤에 수시로 임금의 ‘수라상에 올랐다’ 하여 상上수라 라고 하다가 상수리란 말이 생겼다 한다. 요즘은 상수리나 도토리를 구분하지 않고 무조건 도토리라 부르는 것 같다.

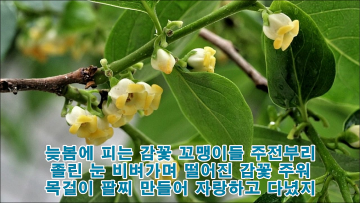

5월 전후에 꽃이 피는데, 꽃 빛이 노르스름하다. 새순과 꽃 빛깔이 똑같아서 꽃이 피었는지도 모르고 지나칠 수가 있다. 밤꽃처럼 아래로 길게 축 늘어진 것이 수꽃이고, 가지 끝에 겨울눈처럼 보일 듯 말 듯 달린 것이 암꽃이다.

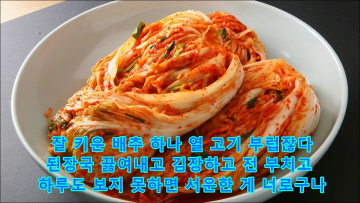

크고 둥근 상수리에 비해 도토리는 작고 길쭉하다. 고만고만한 사람끼리 서로 잘났다고 다툴 때 ‘도토리 키 재기한다’라고 한다. 작지만 묵을 해놓으면 도토리가 맛이 더 진하고 좋았던 것으로 기억한다. 작은 고추가 매운 법이다.

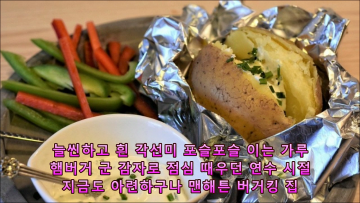

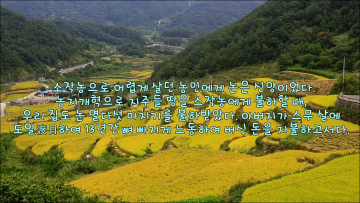

우리 어릴 때만 해도 식량이 귀해 가을이면 도토리나 상수리를 열심히 주워다 묵을 해 먹었다. 열매를 말린 후 빻아서 며칠 물에 담가놓으면 떫은맛이 빠진다. 그걸 끓여서 만드는데, 보릿고개에는 훌륭한 구황식물이 되어주었다.

요즘은 골프장 근처 전원식당에서 별미로 묵밥을 판다. 도토리묵에 김과 갖은양념을 하고 육수에 만 것인데, 골프 치러 가는 사람들이 들러서 아침 삼아 간단히 한 그릇씩하고 간다. 고향 어머니의 담백한 손맛을 느낄 수 있다.

시골 사람들은 도토리묵을 밥 대신 먹기도 하지만, 장에 내다 팔기도 했다. 도토리 가루가 부족하면 밀가루를 조금 섞기도 했는데, 밀가루를 너무 많이 섞으면 맛이 진하지 않고 찰기가 덜하며 색깔도 묽어져서 표가 났다.

산골에서 농사지으며 살던 큰누나가 도토리묵을 잘해다 팔았는데, 한 번은 팔러 가면서 “넣다 보니 밀가루가 너무 많이 들어가서, 사람들이 눈치를 챌 것 같다”라며 걱정하던 모습이 떠오른다.

도토리에는 떫은 타닌 성분이 있어 가루를 보관했다가 설사를 할 때 두어 숟가락 퍼먹으면 멎었다. 도토리 외에 감이나 차, 와인에도 타닌이 들어있는데, 이 성분이 코로나바이러스 억제에도 도움이 된다는 기사를 보았다.

지금도 등산을 하러 가서 도토리가 떨어져 있는 것을 보면 어릴 적 기억이 떠오른다. ‘산짐승의 소중한 먹이이니 열매를 줍지 말라’는 안내문이 가끔 붙어있는데, 요즘은 먹을 게 넘쳐서 줍는 사람도 거의 보이지 않는다.

도토리를 먹고 사는 다람쥐나 청설모는 열매를 땅에 파묻어 저장하기도 하는데, 머리가 나빠 가끔 파묻은 위치를 까먹는다고 한다. 그러면 봄에 싹이 나서 자라는데, 벌과 나비가 하는 역할을 다람쥐도 하는 셈이다.

내 고향인 남부지방은 다람쥐가 없지만, 중부 이북의 산에서는 가끔 다람쥐가 보인다. 미국 연수 시절에 보니, 북미 쪽은 다람쥐가 아주 흔했다. 도토리 한 알을 요리조리 굴리면서 행복해하는 모습을 보면 마음이 절로 흐뭇해진다.

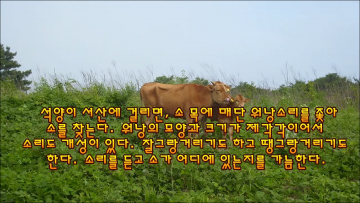

* 제3 수필집 『워낭소리의 추억』(2021년)에 수록

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300