조회수 64 회

옥창열

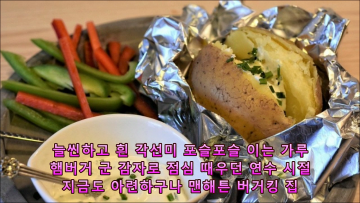

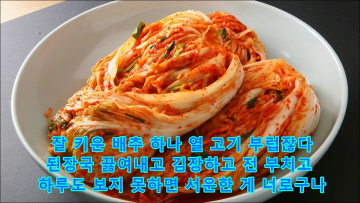

배추만큼 친숙한 채소가 없다. 잘 익은 배추김치만 있으면 밥 한 그릇 뚝딱이다. 고기반찬이 그득해도 김치가 빠지면 서운한 게 우리네 밥상이다. 배춧잎에 밥과 삼겹살 한 점, 된장을 올려 쌈을 해도 세상에 부러울 게 없다.

배추는 김장뿐 아니라 전을 부치거나 된장국을 끓이기도 한다. 쓰임새가 다양하여 만나지 않는 날이 없다. 무처럼, 빈 텃밭에 배추를 묻고 이엉을 씌워 동해凍害를 막는데, 겨울을 나는 데 없어서는 안 될 푸성귀다.

여름에 배추씨를 뿌리면, 이내 떡잎 두 개가 부채를 좌우로 나란히 펼치며 올라온다. 무 떡잎이랑 모양이 똑같다. 모든 동물이 태곳적 공통 조상에서 갈라져 태아 때는 모습이 같다고 하듯이, 무와 배추도 한 조상을 가진 듯하다.

하기야 거슬러 올라가면, 무와 배추는 물론 돌과 흙도 모두 우리의 친척이다. 모든 물질이 137억 년 전 빅뱅으로 생겨난 게 맞는다면 말이다. 노거수老巨樹나 바위 앞에서 절을 하던 원시인이 이해되는 대목이다.

배추는 비름이나 바랭이 같은 잡초에 시달리는데, 애써 잡초를 뽑고 나면 벌레가 기승을 부린다. 초록색 벌레가 배춧잎에 붙어 갉아먹는 걸 보면 징그러운데, 어느 날 예쁜 나비로 변태變態 하여 날아가는 걸 보면 신기하다.

배춧잎 정도 벌레에게 나누어 줄 수도 있으련만, 자칫 배추 농사를 망칠 수 있어 농부들은 벌레 잡는 농약을 친다. 벌레도 먹고 사람도 먹으며 자연과 공존 공생하는 게 말처럼 쉽지가 않다.

배추가 어느 정도 자라 선선한 바람이 불면, 잎사귀가 옆으로 퍼지지 않게 일일이 묶어준다. 포도송이에 일일이 봉지를 씌우는 것처럼 손이 무척 많이 가지만, 속에 연한 알이 통통하게 배어 귀하신 몸이 된다.

그런데 배추 농사가 너무 잘 돼도 문제다. 배추 풍년이 들어 운송비도 빠지지 않는 해가 있었다. 이럴 때는 출하도 못 하고 밭뙈기 채 갈아엎는데, 참 가슴 아프다. 자식처럼 금이야 옥이야 키워내도 시집 보내기가 만만치 않은 것이다.

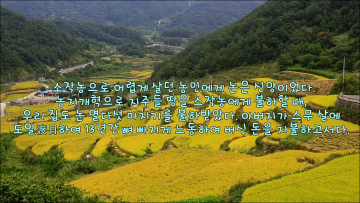

가난한 농부의 아들로 태어나 직접 지켜본 농촌의 현실은 절대 녹록지 않다. 힘들면 시골 가서 농사나 짓자는 사람이 있는데, 농사도 아무나 짓는 게 아니다. 농촌 총각이 장가들기 힘든 게 다 이유가 있는 셈이다.

제3 수필집 『워낭소리의 추억』(2021년)에 수록

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300