조회수 98 회

옥창열

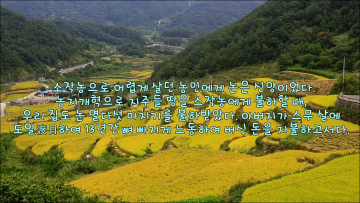

내 고향은 부산에서 울산 쪽으로 조금 올라간 곳에 있는 전형적인 시골 마을이다. 모내기나 추수철이 되면 서로 품앗이를 해주며 오순도순 농사를 지었다. 밥을 굶을 정도는아니지만 열 마지기 내외의 농토로 자식들 공부를 시키기는 쉽지 않았다.

대학생은 가물에 콩 나듯 했고, 여자아이들은 대개 초등학교만 마치면 공장에 보냈다. 우리 집 누나들도 마찬가지였다. 가난을 대물림하지 않으려면 피나는 노력이 필요했고, 어찌어찌 교사나 말단 공무원이라도 되면 그 마을에서는 자식 잘 키웠다고 칭송을 받았다.

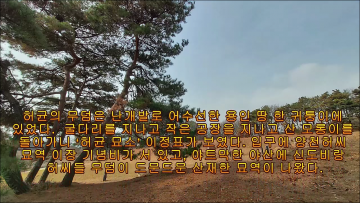

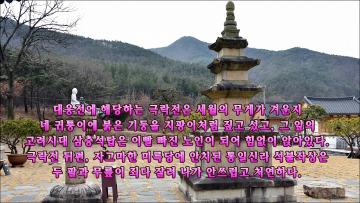

그런 마을에 자랑거리가 둘이 있었는데, 하나는 옥 씨 효자각이고, 또 하나는 정 씨 열녀각이었다. 효자각은 윗마을로 올라가는 산모롱이 길가에, 열녀각은 아랫마을로 통하는 인적 뜸한 길가에 선 작은 기와집이었다. 지붕에는 떠꺼머리총각의 머리처럼 푸른 이끼가 아무렇게나 돋아나 있고, 듬성듬성한 나무 창살 안에 이리저리 거미줄이 쳐진 돌비석을 품은 채 일 년 열두 달 문이 닫혀있었다.

유령이 사는 집처럼 을씨년스러워서 지나다니기도 무서웠는데, 자라면서 그곳에 얽힌 사연을 듣고 보니 우리 마을의 자랑스러운 유산이었다. 효자와 열녀가 나면 고을 원님을 거쳐 조정에 상신 되어 나라님 재가가 있어야 그런 집을 지을 수 있다고 했다.

천자문을 절반쯤 뗀 날, 다락에 꽁꽁 깊이 넣어둔 족보를 펼쳐 해석해 보니, 조선 영조 때 옥팔오라는 함자를 쓴 할아버지가 열다섯 되던 해 여름날 밤에 부친과 잠을 자는데, 큰 호랑이가 들어와 부친을 물고 갔다. 할아버지가 “내 아버지는 죄가 없다. 아버지를 놓고 나를 물고 가라!”고 소리치며 끝까지 쫓아가니 호랑이가 부친을 내려놓고 가버렸고, 부친을 업고 돌아와서 지극정성으로 돌보았다고 한다.

가을이면 옥 씨 문중 사람들이 모여 묘사를 지냈는데, 그 효자각에도 조촐한 음식을 차려놓고 제를 지낸 기억이 있다. 어버이에 대한 효는 동양사상 중에서도 으뜸이 아니던가.

정 씨 열녀각에 얽힌 이야기는 ‘전설 따라 삼천리’라는 라디오 프로에 방송되기도 했다. 동네에 TV가 들어오기 전이라 밤 열 시만 되면 식구들이 라디오 옆에 둘러앉아 그 프로를 듣는 게 낙이었다. 성우가 호호백발 노인의 한껏 떨리는 목소리로 “옛날 옛적, 호랑이 담배 먹던 시절에....”라며 해설을 시작하고, 억울하게 죽어 한이 맺힌 여자 유령의 늘고 소름 끼치는 울음과 도끼를 든 산적 두목의 질펀하고 호방한 웃음소리가 흘러나오면 모두가 귀를 쫑긋 세우고 밤이 깊어가는 줄도 몰랐다.

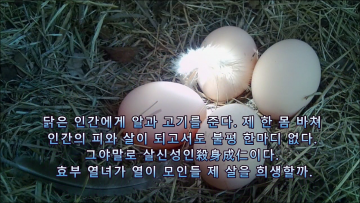

정 씨는 본처가 죽은 후 후처로 들어온 여자였는데, 가난 속에서 술로 연명하는 남편을 위해 마지막 남은 머리카락을 잘라 팔았다. 그런데 흙터골 주막에서 술을 사서 돌아오다가 산 고갯길에서 돌부리에 걸려 넘어져 술을 쏟고 말았다. 기가 막혀 울고 있는데, 지성이면 감천인지 옆에서 술샘이 솟아나 그 샘물을 떠다 남편에게 주었더니 병이 호전되었다고 한다.

술샘 이야기는 황당하기도 한데, 어쨌든 권선징악 차원에서 나라에서 열녀각을 세워주었을 것이다. 일단 머리를 올리고 부부의 연을 맺었으면 끝까지 서로 돕고 의지하며 백년해로하라는 가르침이 아닌가 한다.

고향을 떠나온 지도 어언 40년. 강산이 네 번은 바뀌었을 세월이다. 산허리를 자르고 논밭을 가로질러 이리저리 도로가 나서 효자각과 열녀각이 제자리에 남아있는지 모르겠다. 올여름에는 내 기억의 뿌리가 된 그곳을 꼭 찾아보고 싶다.

* 두 번째 수필집 『앎이란 무엇인가 2』(2019년)에 수록

* 배경음악 : 임곡찬가(김흥규 작사 김국진 작곡)

다음 동영상

총의견 수 0개

등록된 댓글이 없습니다.

로그인 후 이용가능합니다.

0/300